「正月だから・・・」と家でゆっくり過ごした日は1,000歩にも到達しませんでした。「スマホのアプリで計測していたから、、、持ち歩いていない時の方が多かったよ!!」と言い訳をして、すぐに購入したのが写真の歩数計です。この日は何件もお客様のところに訪問して、移動も電車とバス、駅から徒歩だったので1万歩オーバーを記録できました。

でも、それ以外の日はというと平均で6,500歩ほど。目標を達成していくには、意識的に歩く機会を増やしていかなければいけないと強く感じています。

ちなみに、厚生労働省ホームページでは目標と合せて現状についても数字が公表されていて、65歳以上の場合、男性5,628歩、女性は4,584歩、20~64歳の場合は男性7,841歩、女性6,883歩となっています。上記数字を基にザクッと計算してみると、2割~3割、歩く距離や運動を増やしていかなければならないということです。

・要支援/要介護となっている方の1割は”骨折・転倒”が原因(該当スライドP.20)、「転ばぬ先の杖」は間違いではない(私見)。

・平均寿命が伸びていくと同時に、生活習慣や所得、居住地域の違いから健康格差も生じている(P.23, P.24, P.27, P.28など)。

・20歳以上の肥満率は、近年増加傾向(P.70)。今後”高齢者・シニア”になっていく世代、将来の方が健康に関する課題は大きくなっていくのではないか(私見)。

等がありました。その他、健康に関する色々な統計も載っていますので、お時間宜しい時に読み込んで頂くことをお勧めします。僕の様に、歩数計使ってみようと考える方も多いのではないでしょうか。

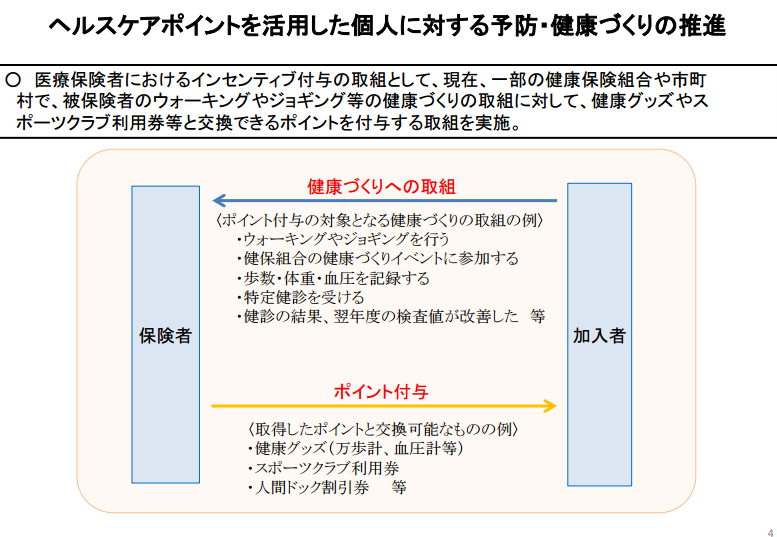

健康のために努力をする方が”得”をするインセンティブの仕組み・制度も今後さらに整備されていく様です。世の中全体で、健康に対する意識は年々高まっていくでしょう。

一方で短期的な視点、シニアの方々と接する現場の視点からすると、データやIoTといった考え方が浸透、使いこなされるにはまだ時間が掛かりそうだと思います。スマホで通話しながら、バス停の時刻表をメモ帳に移しているというのがリアルなのではないかなぁと。

かくいう僕も冒頭申し上げた通り、四六時中スマホ・アプリを持ち歩いているわけでもなく、時計は使わないのでスマートウォッチなど新しいデバイスも導入していません(だから使いやすい歩数計を選びました)。反省するべきだと思っています、でも利便性や効用を受け入れるよりも先に面倒だという考えが来てしまいました。同様の方がまだまだ多いのではないでしょうか。

またもや「とは言うものの」、健康に対する意識・努力の必要性は間違いがなく、そのための工夫、僕の感覚で言うと「楽しみ」が求められている様に思います。

まずは歩数計などを使ってみる。「ステッキのチャームの部分に付けて、正確に計測できるかなぁ」と試してみる。その体験をお客様やパートナー様と話題にしてみる。そんなことから始めてみようと思います。

大変遅くなりましたが、今年もどうぞよろしくお願い致します!